辐照度强度导致的光伏损失和哪项损失设置有关

辐照度强度导致的光伏损失主要与以下损失设置有关,这些设置直接影响光伏系统的发电效率:

1. 入射角损失

关联机制:辐照度强度受太阳入射角影响,入射角变化导致光伏组件表面接收到的光辐射量变化。当光线垂直入射时,透过率最大,反射率最低;随着入射角增大,透过率降低,反射率升高,导致能量损失。

优化设置:通过调整光伏组件的倾斜角和方位角,优化入射角,减少入射角损失。例如,在高纬度地区,适当调整组件倾斜角以匹配太阳高度角变化。

2. 阴影遮挡损失

关联机制:辐照度强度受阴影遮挡影响,遮挡物(如树木、建筑物)会降低光伏组件接收到的有效辐照度,导致发电效率下降。

优化设置:合理设计光伏阵列的间距和布局,避免阴影遮挡。例如,在山地光伏项目中,采用动态阴影模拟方法预留冗余间距。

3. 灰尘积累损失

关联机制:辐照度强度受光伏组件表面灰尘积累影响,灰尘会阻挡部分太阳光照射到光伏电池片上,降低发电效率。

优化设置:定期清洁光伏组件表面,减少灰尘积累。例如,在干旱地区采用轨道式清洗机,清洗周期设为旱季15天/次,雨季30天/次。

4. 温度损失

关联机制:辐照度强度影响光伏组件的工作温度,温度升高会导致光伏组件的开路电压降低,从而影响发电效率。

优化设置:选择具有良好温度特性的光伏组件,优化光伏系统的散热设计。例如,采用高反射率背板材料或增加组件间距以促进散热。

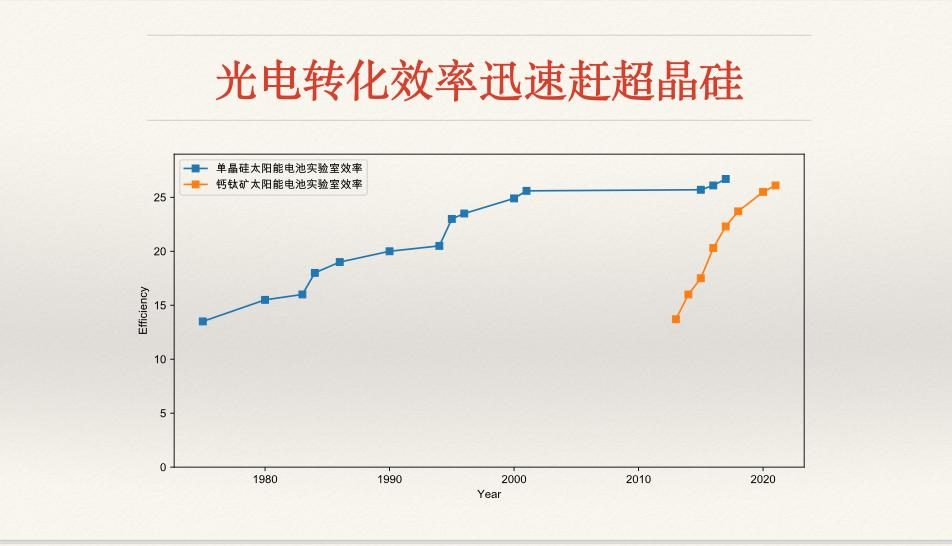

5. 组件品质损失

关联机制:长期在高辐照度环境下工作的光伏组件可能出现材料老化等问题,导致发电效率下降。

优化设置:选择高质量的光伏组件,定期进行组件检测和更换。例如,通过实验室测试或长期运行数据评估组件品质损失。

总结

辐照度强度通过影响入射角、阴影遮挡、灰尘积累、工作温度和组件品质等因素,导致光伏损失。通过合理调整入射角、优化阵列布局、定期清洁组件、改善散热设计和选择高质量组件等措施,可以有效减少这些损失,提高光伏系统的发电效率。在实际应用中,需结合具体场景(如山地、干旱地区)进行针对性优化。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注