钙钛矿叠层太阳能电池底层电池带隙

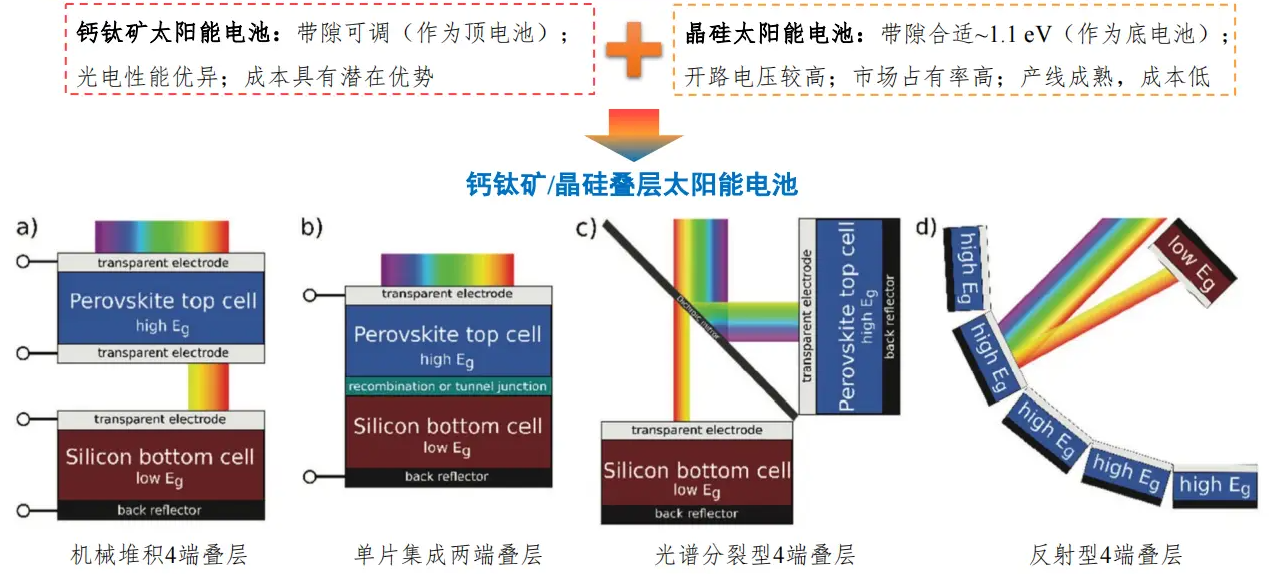

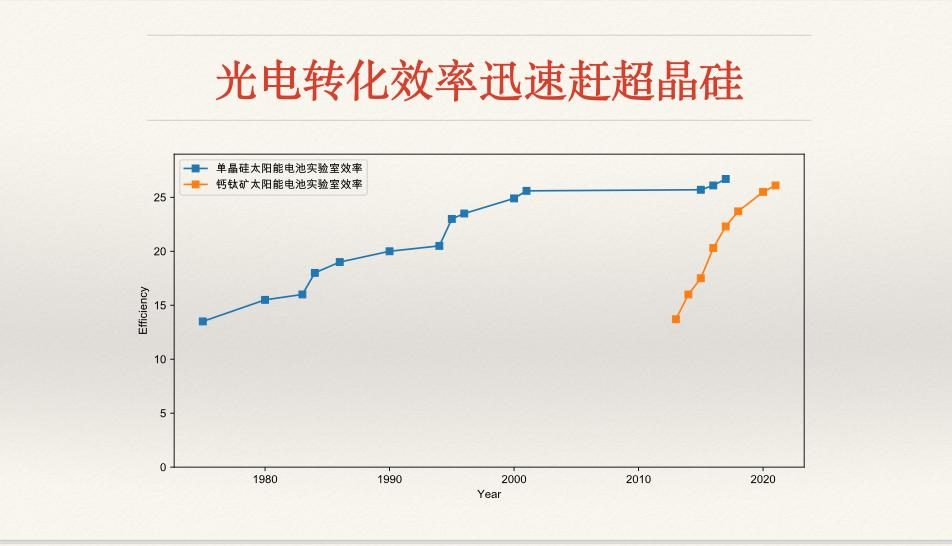

钙钛矿叠层太阳能电池通过能带工程实现高效光捕获,底层电池的带隙设计是其中的关键一环。以下从技术原理、材料选择、带隙优化方向及挑战四方面展开解析:

一、底层电池的核心作用与带隙要求

光谱分级吸收

叠层电池通过宽带隙顶层(吸收短波光)与窄带隙底层(吸收长波光)协同工作,降低热化损失。底层电池需捕获透过顶层的低能光子(如近红外光),其带隙()需满足:与顶层互补:顶层带隙通常在1.65-1.80 eV,底层需≤1.40 eV以覆盖更长波段。

电流匹配:需与顶层电池的短路电流()匹配,避免电流失配导致效率下降。

二、主流底层电池材料与带隙范围

| 材料类型 | 典型结构 | 带隙(eV) | 优势 | 挑战 |

|---|---|---|---|---|

| 晶硅(c-Si) | 钙钛矿/晶硅叠层 | 1.12 | 成熟产业链,理想带隙 | 需优化界面复合 |

| 铜铟镓硒(CIGS) | 钙钛矿/CIGS叠层 | 1.1-1.2 | 高吸收系数,柔性兼容 | 表面粗糙度影响钙钛矿沉积 |

| 窄带隙钙钛矿 | 全钙钛矿叠层 | 1.25-1.40 | 带隙可调,低成本溶液加工 | 稳定性差,Sn基材料易氧化 |

三、带隙优化方向

无机窄带隙钙钛矿

Sn-Pb混合策略:如带隙为1.31 eV,与宽带隙顶层(如1.92 eV)组合,理论效率超45%。

配体工程:如对甲苯磺酰肼(PTSH)调控结晶,钝化缺陷,提升稳定性。

带隙-电流协同设计

理论最优组合:顶层1.7-1.8 eV + 底层1.1-1.2 eV,可最大限度利用光谱。

实验验证:南京大学研究实现全钙钛矿叠层效率23.8%,底层带隙1.31 eV。

四、技术挑战与解决方案

稳定性问题

Sn基钙钛矿:易氧化,需开发绿色溶剂(如DMSO+ACN)及界面钝化技术。

晶硅界面:通过异质结(HJT)或钝化接触(TOPCon)减少复合损失。

工艺兼容性

大面积制备:需优化窄带隙钙钛矿的薄膜均匀性,避免溶剂对顶层电池的降解。

电流匹配:通过调节顶层厚度或带隙,使叠层电池工作于“电流匹配点”。

总结

钙钛矿叠层太阳能电池的底层电池带隙设计需平衡光谱利用与稳定性,主流方案包括晶硅(1.12 eV)、CIGS(1.1-1.2 eV)及窄带隙钙钛矿(1.25-1.40 eV)。未来,通过材料创新与工艺优化,叠层电池效率有望突破40%,推动光伏技术迈向新高度。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注