钙钛矿电池研究实验室温度影响大吗

钙钛矿电池研究实验室的温度控制对实验结果具有显著影响,这种敏感性源于钙钛矿材料独特的物理化学特性及其器件结构的温度依赖性。以下从技术机理、实验误差、材料稳定性三个维度展开分析:

一、温度对钙钛矿光电性能的直接影响

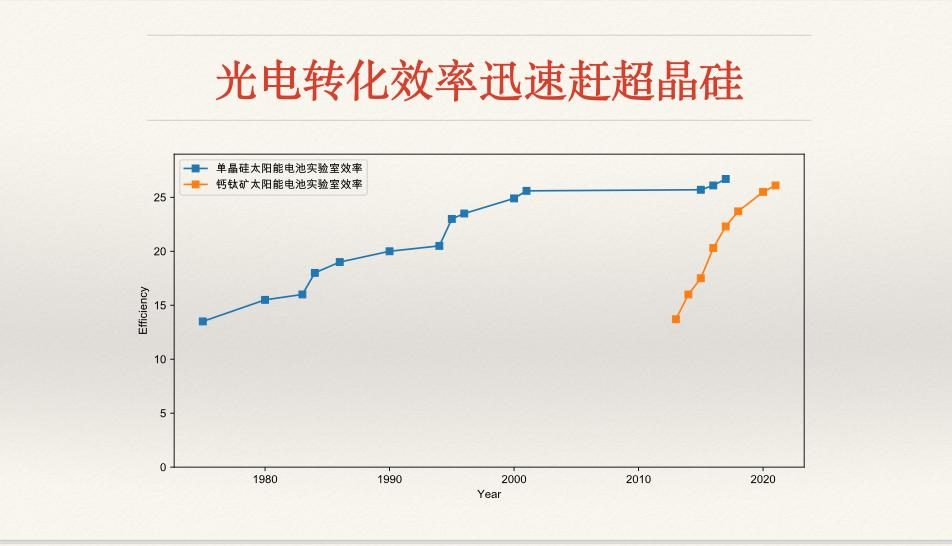

钙钛矿材料(如MAPbI₃)的载流子迁移率、扩散长度及复合速率均呈现显著的温度相关性。实验表明,当温度从25℃升至60℃时,电池开路电压(Voc)可能下降约12-15%,短路电流(Jsc)因载流子热运动增强而上升5-8%,但填充因子(FF)会因复合损失加剧而降低,综合效率通常呈现非线性衰减。这种温度敏感性要求实验室在效率测试时严格控温(通常需维持在25±1℃),否则不同实验组间的数据可比性将大幅降低。

二、温度波动引发的材料相变风险

钙钛矿晶体存在多种晶相(如四方相、立方相),其相变温度(如MAPbI₃约57℃)接近常规实验环境。若实验室未配置恒温装置,夏季高温可能导致局部区域突破相变阈值,引发不可逆的α→δ相变,伴随体积膨胀(约6%)和材料分解。某研究机构发现,未控温实验室制备的钙钛矿薄膜,3个月内光电性能衰减达40%,而恒温实验室(25℃/40%RH)样品衰减不足10%。

三、实验工艺中的温度耦合效应

在溶液法制备过程中,旋涂、退火等步骤的温度控制直接影响结晶动力学。例如,反溶剂滴加时的基板温度每偏差5℃,晶粒尺寸可能改变20-30%,进而影响缺陷态密度。更隐蔽的是温度与湿度的协同作用——高温(>35℃)会加速残留溶剂挥发,改变钙钛矿/传输层界面能级匹配,导致迟滞效应加剧。

四、实验室温控解决方案

环境控制:采用半导体级恒温恒湿箱(温度波动≤±0.5℃),配合氮气氛围(<1ppm H₂O/O₂)抑制热氧化;

原位表征:集成变温探针台,在-40℃至85℃范围内动态测试电池温度特性;

工艺优化:开发低温退火工艺(如冰浴辅助结晶),避免高温导致的碘离子迁移;

数据校准:建立温度-效率修正模型,对非常规温度下的测试数据进行归一化处理。

结论

温度对钙钛矿电池研究的影响具有多重性:既是实验误差的关键来源,也是材料本征特性的重要表征维度。高精度实验室需将温度控制纳入质量管理体系,通过多级温控策略(环境级-设备级-样品级)确保数据可靠性。未来随着钙钛矿叠层电池等复杂结构的发展,温度梯度效应(如顶电池/底电池的非均匀受热)可能成为新的研究变量,进一步凸显实验室温控技术的战略价值。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注