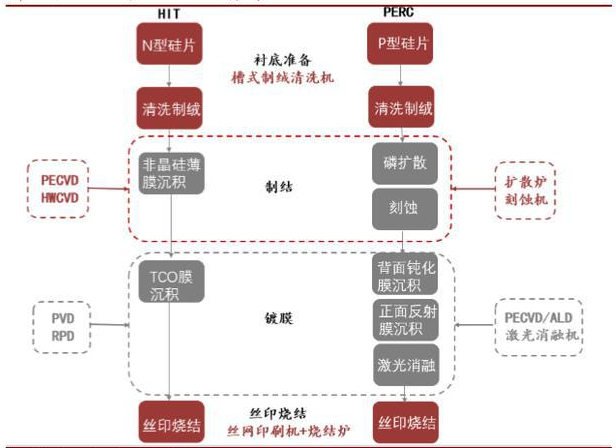

HJT与PERC制绒工艺的核心差异

一、工艺目标与作用

共同目标:通过化学腐蚀去除硅片切割损伤层及表面污染物,形成绒面结构以降低光反射率(反射率从30%降至10%以下)。

核心差异:

PERC(P型硅片):采用碱性溶液(如NaOH)制绒,通过各向异性腐蚀形成金字塔绒面,适用于高温工艺链(如扩散、氧化等后续高温步骤)。

HJT(N型硅片):需使用酸性溶液(如HF/HNO3混合液)进行各向同性腐蚀,形成更均匀的纳米级绒面,避免损伤后续低温沉积的非晶硅薄膜层。

二、技术参数对比

| 参数 | PERC制绒 | HJT制绒 | 差异影响 |

|---|---|---|---|

| 硅片类型 | P型单晶硅(掺杂硼) | N型单晶硅(掺杂磷) | N型硅制绒需更精细表面处理以保障异质结界面质量 |

| 腐蚀液类型 | 碱性溶液(NaOH/KOH) | 酸性溶液(HF/HNO3) | 酸性制绒避免破坏HJT低温工艺兼容性 |

| 绒面结构 | 微米级金字塔结构(高度1-3μm) | 纳米级绒面(粗糙度<0.5μm) | HJT绒面更平整,降低非晶硅沉积缺陷率 |

| 工艺温度 | 80-90℃(高温工艺链) | 常温或低温(<40℃) | HJT需匹配后续<200℃的薄膜沉积温度 |

| 设备兼容性 | 通用槽式/单片清洗设备 | 需专用酸性制绒设备(耐腐蚀材料) | HJT产线需单独采购制绒设备,增加初期投资 |

三、工艺难点与解决方案

PERC制绒:

挑战:碱性溶液易导致硅片表面金属离子残留(如Na⁺),影响钝化效果。

优化:增加去离子水冲洗步骤,并采用臭氧/超声辅助清洗降低污染。

HJT制绒:

挑战:酸性腐蚀需精确控制反应速率(过快导致过刻蚀,过慢则绒面不足)。

优化:引入动态浓度调节系统(实时监测pH值)和表面活性剂(如异丙醇)提升均匀性。

四、对电池性能的影响

反射率与光吸收:

PERC金字塔绒面通过多次反射增强光捕获,但受限于微米级结构对短波长光的散射损失。

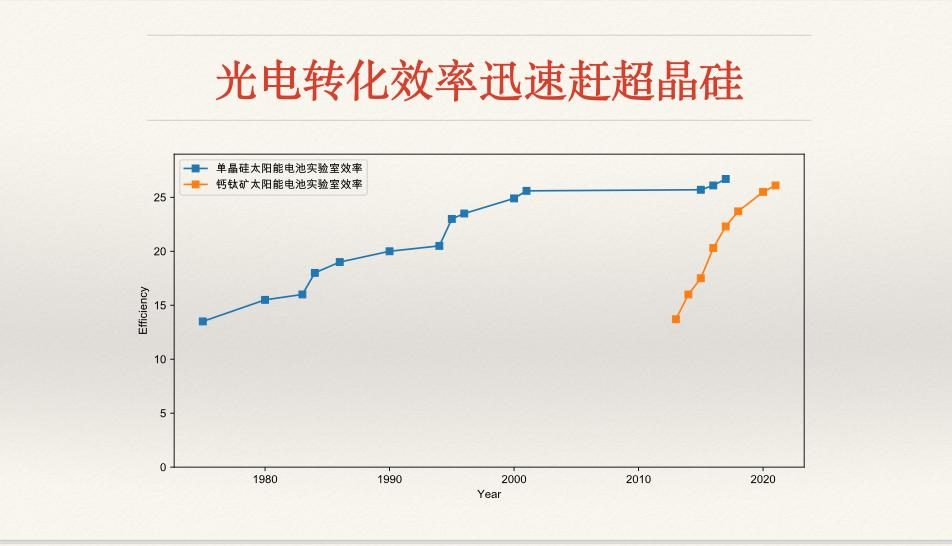

HJT纳米级绒面减少短波反射(尤其紫外光),提升异质结电池的量子效率(EQE)。

钝化效果:

PERC制绒后的表面需高温氧化/ALD镀膜钝化,易引入热损伤缺陷。

HJT制绒后直接沉积本征非晶硅(i-a-Si),低温工艺保留硅片少子寿命(>1ms)。

五、成本与产业化现状

设备成本:HJT制绒设备单价约300-500万元/GW,高于PERC的200-300万元/GW(因耐酸材料需求)。

耗材成本:HJT酸性腐蚀液(HF)单耗约0.8L/片,高于PERC的碱性液(0.5L/片),但可通过回收系统降低30%用量。

良率差异:当前HJT制绒良率约97%(PERC为99%),主要因酸性工艺控制难度较高。

总结

HJT与PERC制绒的核心差异源于硅片类型、工艺温度链及后续技术兼容性需求。HJT通过酸性制绒实现纳米级表面处理,支撑其高效率与低温工艺优势,但需在设备、耗材及工艺控制上投入更高成本。

爱疆微信

爱疆微信

在线

在线

咨询

咨询

关注

关注